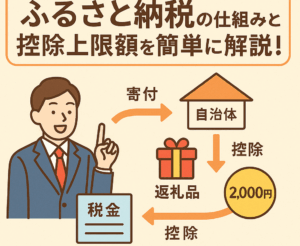

ふるさと納税の仕組みと控除上限額を簡単に解説!初めての方必見

※本記事にはアフィリエイトリンクが含まれております。リンクを通じてサービスをご利用いただくと、運営者に報酬が発生する場合がありますが、読者様の費用負担には影響しません。

ふるさと納税は、応援したい自治体へ寄付できる制度で、寄付のお礼として返礼品を受け取れる場合があります。税控除の適用可否や金額は収入・扶養状況など個々の条件により異なります。

しかし、「仕組みが難しそう」「控除の上限額がわからない」といった理由で始めるのを躊躇している方も多いのではないでしょうか。

本記事では、ふるさと納税の基本的な仕組みやメリット、さらに人気サイト「さとふる」を使った活用方法まで、わかりやすく解説します。初めての方でも参考にしやすい情報をまとめています。

また、被災地支援や返礼品の選び方、サイトごとの比較、ふるさと納税を最大限に活用するためのヒントも盛り込んでいます。

ふるさと納税は単なる税金の控除を受けられる場合だけでなく、自分の寄付がどのように地域社会に役立っているかを実感できる貴重な体験です。本記事を通じて、ふるさと納税の全体像を把握し、効果的な利用方法を学びましょう。

ふるさと納税とは?仕組みを簡単に解説

ふるさと納税の基本ルールとメリット

ふるさと納税とは、自分が応援したい自治体に寄付を行い、そのお礼として地域の特産品やサービスを受け取れる仕組みです。所得税や住民税の控除を受けられる場合があり、条件を満たした場合、税負担が軽減されることがあります。

*控除適用には条件があり、個人差があります。

主なメリット

地方自治体の活性化に貢献

税負担が軽減される可能性があります

寄付金の使途が明確

控除申請により税控除が適用される場合があり、寄付金の使途を知ることで地域活動への関わりを感じられる人もいます。

この制度は地方創生にも貢献し、都市部に住む人々が地域に目を向けるきっかけにもなっています。

控除上限額の目安はいくら?簡単に確認する方法

あくまで目安ですが、控除上限額は収入や家族構成によって大きく異なります。

いずれも概算の一例です。

実際の上限は収入・控除・扶養状況等で変わります。各サイトのシミュレーターや税務署・自治体で最新情報をご確認ください。

約60,000円

約120,000円

約180,000円

控除上限額を簡単に確認したい方は、各ふるさと納税サイトに用意されているシミュレーターを活用すると便利です。たとえば、“さとふる"のシミュレーターでは、年収や扶養人数を入力するだけで上限額が表示されます。

シミュレーターは、多くのサイトでシンプルな操作で利用できます。初めての方や数字に苦手意識がある方でも操作しやすいとされるものが多いです。

また、各自治体ごとに寄付可能な額も確認できるため、寄付金の配分計画を立てる際にも役立ちます。

- 控除上限額を超えると自己負担額が増えるため、事前の確認が重要

- シミュレーターの結果を参考に、余裕を持った寄付計画を立てましょう

※上記の控除額はあくまで目安であり、実際の控除額は年収や扶養状況によって異なります。

ふるさと納税の「自己負担額が・・・・」ってどういう意味?

所得税や住民税の控除が受けられる場合があり、結果的に税負担が軽減されることがあります。

控除を受けた場合でも、原則として自己負担額2,000円は生じます(条件により異なる場合があります)。

返礼品は寄付のお礼として提供されるもので、控除額は収入・扶養状況により異なり、自己負担額が一定となるケースが多いです。

▶そもそも「自己負担額が2,000円程度・・」ってどういうこと?

ふるさと納税は寄付の形を取りつつ、寄付金額の一定部分が翌年の税金から控除される制度です。

つまり、あとで税金が安くなるのです。

ただし、この控除には「自己負担分」として最初の2,000円だけは戻ってこないというルールがあります。

それ以外の部分は、翌年の住民税や所得税から差し引かれます。

▶具体例で見てみよう!

例えば、60,000円の寄付をした場合の一例です(個人の状況によって異なります)。

*控除される金額や自己負担額は人によって異なりますので、ご注意ください。

| 内容 | 金額 |

|---|---|

| 寄付額(例) | 60,000円 |

| 控除される金額(例) | 58,000円 |

| 実質自己負担額(例) | 2,000円 |

| もらえる返礼品 | 地域の特産品など (寄付に対するお礼として受け取れる) |

控除上限額の範囲内であれば、制度上の自己負担額が約2,000円となるケースがあります(実際の金額は個別の状況によって異なります)。

地域の特産品などの返礼品を通じて、地域の魅力や特色を楽しめる制度です。

▶注意!控除には「上限」がある

「自己負担額が2,000円程度」となるのは、控除上限額以内の寄付が条件です。収入や家族構成により異なりますので、正確な金額はシミュレーターなどでご確認ください。

ですので、前述のように「さとふる」などのサイトでシミュレーターを使って、あらかじめ自分の控除上限額をチェックしておくのが安心です。

結局、自己負担額とは

- 「自己負担額が2,000円」とは、税控除されない部分のこと

- それ以外の寄付金は所得税・住民税から差し引かれる

- 控除上限を超えると、追加で自己負担が増えるので注意

*本記事は、総務省ふるさと納税ポータルサイト等の公的情報を参考に執筆しています。返礼品を受け取る際の自己負担額は原則2,000円ですが、控除額は収入や家族構成により異なります

参考:https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html

初めての方も安心!簡単な申請ステップ

ふるさと納税を始めるには、以下のステップを踏むだけでOKです。

返礼品や地域の特性を考慮

オンラインで簡単決済

ワンストップ特例制度または確定申告で控除を申請

ワンストップ特例制度を利用すると、確定申告を行わずに控除の申請が可能な場合があります。

寄付する自治体数が5つ以下の場合にこの制度を利用できるケースが多いです。

- 寄付後、必要な申請書を自治体に郵送

- ワンストップ特例の申請書は、寄付した翌年の1月10日(必着)が原則期限です。期日や必要書類は自治体からの案内をご確認ください。

確定申告が必要な方も、申請手続きが比較的簡単で、寄付金の明細をまとめておくだけでスムーズに進められます。

ワンストップ特例と確定申告の違いをやさしく整理

ふるさと納税の控除手続きは「ワンストップ特例」と「確定申告」の2通りがあります。会社員などで確定申告が不要の方は、寄付先が同一年で5自治体以内ならワンストップ特例を選べるのが一般的です。申請書は寄付の翌年1月10日必着が原則で、マイナンバー確認書類など同封物に不備があると適用外になる場合があります。

一方、医療費控除や住宅ローン控除の初年度など、もともと確定申告を行う方は、ふるさと納税分も確定申告にまとめて記載します。どちらの方法でも、寄付の受領証や控除証明、寄付明細は保管しておくと安心です。はじめは難しく感じても、各サイトのシミュレーターや自治体の案内を確認しながら進めれば、手続き自体はシンプルです。

迷ったら「自分は確定申告が必要か」「寄付先は5自治体以内か」を起点に選びましょう。

さとふるの特徴を徹底解説

ふるさと納税を利用する際、どのサイトを選ぶべきか悩む方も多いでしょう。

「さとふる」は、操作性の良さとサービスの充実で、利用しやすさやサービス面が評価されることがある、ふるさと納税サイトのひとつです。

本項では、「さとふる」の特徴を徹底解説し、その魅力に迫ります。

さとふるの魅力その1|初めてでも使いやすい操作性

「さとふる」は、初めてふるさと納税を利用する方でも迷わず操作できる、シンプルなデザインと直感的なナビゲーションが特徴です。例えば、利用者は次のような流れで簡単にふるさと納税を完了させることができます。

1. 自治体や返礼品を検索

カテゴリーやランキング、人気の特集ページを利用して、欲しい返礼品や寄付したい自治体を簡単に探せます。

2. シミュレーション機能

収入や家族構成などの簡単な情報を入力するだけで、控除上限額を即座に確認でき、初心者でも寄付額の計算に悩むことがありません。

3. 申し込みから決済までワンストップ

「さとふる」では、申し込みからクレジットカードでの決済までを一貫してオンラインで行えます。これにより、手間を大幅に削減できます。

さらに、各返礼品には詳細な写真やレビューが掲載されており、各商品の情報やレビューを確認することで、品質や人気度の目安を知ることができます。これらの工夫により、利用者はスムーズに納税を完了させることができるのです。

さとふるの魅力その2|お得なキャンペーンや返礼品特集

「さとふる」では、季節ごとにさまざまなキャンペーンや特集が展開されています。特に注目すべきは、毎年開催される「超さとふる祭」です。

期間限定のキャンペーンが実施されることがあり、これらの特典はキャンペーン期間や条件によって異なりますので、最新情報は公式サイトでご確認ください。

「被災地応援の返礼品特集」や「人気ランキング」など、目的や興味に合わせた特集ページが充実している点も魅力です。これにより、ふるさと納税を通じて社会貢献をしたい方や、トレンドの商品を探している方も満足できるラインナップが揃っています。

さらに、「初めての方限定キャンペーン」も見逃せません。初めての利用者には、期間限定でキャンペーンを実施する場合があります。

特別な割引や特典が用意されており、気軽にふるさと納税を始めるきっかけになります。

超さとふる祭とは?いま注目のキャンペーン情報

「超さとふる祭」は期間限定で開催されるキャンペーンで、寄付額に応じたポイント付与や特別な返礼品が用意されます。

1. 寄付額に応じたポイント

「さとふる」で寄付した金額に応じてポイントが貯まり、そのポイントを次回の寄付や特定の返礼品に利用することが可能です。

2. 特別限定返礼品

期間限定の特別な返礼品が追加され、通常では手に入らない地域の逸品を選ぶことができます。

3. 早期申し込み特典

キャンペーンの早期申し込み者には、さらに追加の特典や割引が適用される場合があります。

このような特典を活用することで、ふるさと納税の楽しみが一層広がり、キャンペーンによっては特典や返礼品が寄付額に加えて受け取れる場合があります。

豊富な返礼品と独自のサービス

「さとふる」の魅力は、キャンペーンや操作性だけではありません。全国の自治体と連携し、多くの返礼品が掲載している点も評価されています。たとえば、次のようなサービスが利用者から好評です。

あとから選べる返礼品

寄付後に返礼品を選べる「あとから選べる返礼品」サービスも提供されており、じっくり選びたい方に適しています。

商品や時期によって発送日数は異なりますが、比較的早く発送される

一部の返礼品は迅速な発送対応がされていますが、商品や時期により発送までに時間を要する場合もあります。詳細は各返礼品の説明をご確認ください。

レビュー機能

返礼品ごとに利用者のレビューが掲載されており、他の利用者の感想を参考に選ぶことができます。

これらの独自の取り組みにより、利用者は自分に最適な寄付プランを見つけやすくなっています。

信頼性とサポート体制

「さとふる」は、ふるさと納税ポータルサイトの中でも多くの利用者に利用されている運営体制を誇ります。特に次のポイントで利用者から信頼を集めています。

24時間対応のオンライン申請

忙しい方でも時間を気にせず手続きが可能です。

ワンストップ特例制度の完全対応

確定申告不要で控除が受けられるワンストップ特例制度に対応しており、利用者の負担を軽減します。

FAQやチャットサポートを設置し、利用者の質問に対応

サイト内のFAQやチャットサポートが充実しており、不明点やトラブルが発生した場合も安心して相談できます。

これらの点から、「さとふる」は初心者から経験者まで幅広いユーザー層に支持されているのです。

「さとふる」の使いやすさやお得なキャンペーン情報、充実した返礼品ラインナップを知れば、ふるさと納税をこれから始めようと考えている方も安心して利用できるでしょう。ぜひ「さとふる」を活用して、自分にぴったりの返礼品を見つけてください!

さとふるを使う人の特徴とは?

ふるさと納税の人気サイト「さとふる」を利用する人には、いくつかの共通点があります。その背景には、ライフスタイルや価値観が反映されています。

1. ふるさと納税を気軽に楽しみたい人

さとふるは、ふるさと納税の手続きが簡単で使いやすいことが特徴です。そのため、特に忙しい会社員や主婦など、手続きに時間をかけたくない人が多く利用しています。スマホで簡単に申し込めるインターフェースは、デジタルに慣れていない人にも魅力的です。

2. 返礼品に興味がある人

さとふるでは、地域ごとに多彩な返礼品が一覧で見られます。特に、グルメや日用品、体験型ギフトなど、贅沢を楽しみたい人や実用性を求める人が多く利用しています。レビュー機能やランキングも参考にしやすく、品質を重視する利用者からも選ばれる傾向があります。

3. 地域貢献を意識する人

ふるさと納税を通じて地元や地方を応援したいと考える人も、さとふるを利用しています。サイトには自治体ごとの情報が充実しており、目的や寄付金の使い道を確認できるため、意識の高い利用者にとって安心感があります。

4. 税金控除を有効活用したい人

所得控除に敏感な高収入層や節税を考える家庭もさとふるを選ぶ傾向があります。簡単に寄付金額が計算できるシミュレーターは、初心者にもわかりやすく便利です。

さとふるを利用する人は、手軽さや返礼品の充実を重視しつつ、地域貢献や税金控除にも関心を持つ幅広い層が特徴です。忙しい現代人に寄り添ったサービス設計が、多くの人に支持される理由と言えるでしょう。

ふるさと納税を最大限に活用する方法

被災地応援の返礼品特集で社会貢献もできる

ふるさと納税を通じて、被災地の復興支援ができることをご存じですか?

被災地支援を目的とした返礼品特集もあり、寄付金の使途や効果については自治体によって異なります。寄付先の情報をよく確認し、ご自身の希望に合った自治体を選ぶことが大切です。

- 福島県産の果物セット

- 熊本県の地酒

- 宮城県の海産物

被災地への支援は、単に返礼品を受け取るだけでなく、自分が応援したい地域を選ぶという行為自体に大きな意義があります。また、寄付金の使途が明記されている自治体もあり、貢献度を把握しやすい場合があります。

あとから選べる返礼品で失敗しない納税

さとふるの「あとから選べる返礼品」サービスは、寄付した後に返礼品を選べる画期的な仕組みです。これにより、迷ったり焦ったりせずにじっくり選べる安心感があります。

特に季節限定の返礼品が多い自治体を選ぶ場合、このサービスは非常に便利です。例えば、春に寄付して夏の果物を選ぶといった使い方が可能です。

人気ふるさと納税サイトを比較して選ぼう

ふるさと納税サイトは複数ありますが、サイトごとに特徴があります。

主要サイト比較

操作性の良さやキャンペーン実施に強み

掲載自治体数が多い傾向

各種ポイント施策がある場合

条件によりマイル付与対象の場合

各サイトの特徴を活用し、自分に合ったサイトを選ぶことが重要です。また、複数のサイトを並行して利用することで、より幅広い選択肢を得ることができます。

ふるさと納税のベストタイミングとは?

ふるさと納税は年間を通じて利用可能ですが、季節によって旬の返礼品が変わることもあります。

ご自身のライフスタイルや返礼品の好みに合わせて、納税時期を検討されるのがおすすめです

春(3月〜5月)|混雑を避けてじっくり選びたい人におすすめ

年度初めで利用者が比較的少なく、じっくりと返礼品を選べる時期です。新生活応援キャンペーンや、山菜・春野菜、イチゴなど春の味覚も豊富。寄付に慣れていない初心者にもぴったりの季節です。

夏(6月〜8月)|フルーツ好きに最適な季節!

桃、メロン、スイカなどの旬の果物が目白押し。冷蔵・冷凍便の返礼品が増えるので、クール便対応にも注目。夏ギフトとしての利用にもおすすめです。

秋(9月〜11月)|返礼品が最も豊富なシーズン

新米、ぶどう、梨、松茸など、食欲の秋にぴったりのラインナップが揃います。人気商品は早めに売り切れることも多いので、9月〜10月の早めの申し込みがおすすめです。

冬(12月)|駆け込み利用者が急増する繁忙期

ふるさと納税は「その年の12月31日までに寄付完了」で控除対象となるため、12月は申込が集中します。人気返礼品は品切れ・発送遅れになる可能性があるため、遅くとも12月中旬までには寄付を済ませるのが理想です。

計画的な寄付がカギ!

| 月 | 特徴 | 注目の返礼品 |

|---|---|---|

| 3〜5月 | 混雑少なめ | イチゴ・春野菜 |

| 6〜8月 | 夏の味覚 | 桃・メロン・冷凍品 |

| 9〜11月 | 豊作の秋 | 新米・ぶどう・松茸 |

| 12月 | 駆け込み注意 | 鍋セット・カニ・お歳暮 |

「年末に慌てて選ぶよりも、季節の旬を楽しみながら計画的に寄付する」のが、ふるさと納税を賢く使うコツ。タイミングを意識すれば、季節や時期を意識して選ぶことで、希望に合った返礼品を受け取れる可能性がありますよ。

よくあるQ&A|ふるさと納税の疑問を一挙解決!

ふるさと納税に関する疑問や不安を持つ方のために、特に多い質問をまとめました。

Q1. ふるさと納税はいくつの自治体に寄付してもいいの?

→ 同一年中の寄付先が5自治体以内であれば、原則ワンストップ特例の対象になります(寄付回数は問わないが自治体数は6以上になると対象外)。

Q2. 寄付金の支払いはどんな方法があるの?

→ 多くのふるさと納税サイトではクレジットカード決済など複数の支払い方法に対応していますが、対応状況はサイトによって異なります。ご利用の際は各サイトの案内をご確認ください。

Q3. 控除を受けるにはどうしたらいいの?

→ 寄付後に控除を受けるには、ワンストップ特例制度の申請や確定申告が必要です。会社員などで確定申告の必要がない方にはワンストップ特例がおすすめです。

Q4. 返礼品はいつ届く?

→ 商品によって異なりますが、平均して1週間〜1ヶ月程度が目安です。人気商品や季節限定の返礼品は発送に時間がかかることもありますので、事前に配送予定を確認しておきましょう。

Q5. ふるさと納税した自治体から返礼品が届かない場合はどうすればいい?

→寄付後に返礼品が届かない場合は、まず寄付先の自治体に直接お問い合わせください。自治体の連絡先は寄付申込時の確認メールやサイト内の問い合わせ情報に記載されています。

発送状況の確認や遅延理由を教えてもらえます。

もし問い合わせ後も返礼品が届かない、対応が不十分と感じた場合は、利用したふるさと納税サイトのサポート窓口に相談しましょう。さらに必要に応じて消費者センターに相談することも検討してください。返礼品の配送は自治体によって異なり、季節や人気商品では遅延が起こることもあるため、余裕を持って申し込むことが大切です。

Q6. 住民票のある自治体にふるさと納税はできる?

→ふるさと納税は、住民票のある自治体にも寄付できます。ただし、住んでいる自治体に対する寄付は「自己負担」となるケースが多く、返礼品の対象外となる場合がほとんどです。

一方で税金の控除は適用されるため、節税効果は期待できます。なお、自治体によっては住民向けの独自の返礼品や特典を用意しているところもありますので、詳細は各自治体の案内を確認しましょう。

まとめ|ふるさと納税を始めるなら今がチャンス

ふるさと納税は、節税効果が期待できる場合があるだけでなく、寄付先の地域を応援できる制度としても注目されています。ご自身の状況や希望に合わせて計画的に利用することが大切です。

本記事では、“ふるさと納税の仕組み”や“さとふる”の便利さ、さらに最大限に活用するコツを紹介しました。

これから始める方は、まず控除上限額を確認し、使いやすいサイトを選びましょう。ぜひ、この機会にふるさと納税を始めてみませんか?

ふるさと納税は、単なる節税対策にとどまらず、自分の寄付が地域社会にどのように役立っているかを実感できる貴重な体験でもあります。今こそ、地域とつながり、返礼品を楽しむきっかけとして活用することもできますよ。

※本記事の内容は一般的な情報に基づいており、税控除額は収入や家族構成、寄付額などにより異なります。実際の控除適用については、ご自身でふるさと納税サイトのシミュレーターを確認いただくか、税務署や専門家へご相談ください。